Fusic 平田です。

前提

VPN越しでサーバに接続することがままあるのですが。

接続先VPNルータの設定の問題で、Windows7での接続がどうにも失敗するという事態に。

VPNルータの設定を変えたいものの、設置先が遠方なのですぐには対応できず。

で、Linux(確認したのはUbuntu)だったら接続できるようなので、このLinuxのVPN接続を間借り共有すればいいんじゃないかなという話に。

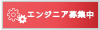

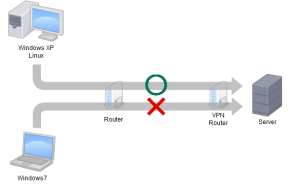

図で書くと↓のような想定ビフォーアフター。

というわけで、iptablesを使ってさくっとやってみます。

ネットワーク情報

Linux(VPN接続済)

eth0: 192.168.11.100

ppp0: 192.168.100.200

※LinuxでのVPN接続方法については、今回は割愛。

サーバ

eth0: 192.168.100.100

クライアント(Windows7)

eth0: 192.168.11.101

いろいろ設定

まずはLinuxの設定をいくつか。

$ cat /etc/sysctl.conf | grep net\.ipv4\.ip_forward net.ipv4.ip_forward=1 |

net.ipv4.ip_forward=1にすることで、IPv4転送が有効になります。

書き換えた後は

$ sudo sysctl -p net.ipv4.ip_forward = 1 |

として設定を反映。

あとはiptablesでIPマスカレードを設定。

$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.11.0/24 -j MASQUERADE |

これでLinux側は準備完了。

Windows7側にはルーティングを追加。

C:\Windows\System32>route add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.11.100 OK! |

※ルーティングを永続的にしたい場合は、-pを加えると再起動後も有効になります。

で、Windows7側からpingで確認してみると

C:\Windows\System32>ping 192.168.100.100

192.168.100.100 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:

192.168.100.100 からの応答: バイト数 =32 時間 =34ms TTL=62

192.168.100.100 からの応答: バイト数 =32 時間 =34ms TTL=62

192.168.100.100 からの応答: バイト数 =32 時間 =36ms TTL=62

192.168.100.100 からの応答: バイト数 =32 時間 =38ms TTL=62

192.168.100.100 の ping 統計:

パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、

ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):

最小 = 34ms、最大 = 38ms、平均 = 35ms |

無事見えるようになりました。:-)

内容としては単なるIPマスカレードの話なのですが、こんな使い方もあるよってことで。